共同研究講座インタビュー

先端化粧品科学(マンダム)共同研究講座

大阪大学大学院薬学研究科と株式会社マンダムが共同で設置している「先端化粧品科学(マンダム)共同研究講座」では、再生医療を含む先端医療技術を応用した画期的な化粧品開発を目指し、医学部をはじめとする大阪大学の研究機関の協力を得ながら、FACSや共焦点顕微鏡などを用いてヒトの皮膚に関連するタンパク質や遺伝子の発現の分子メカニズムを研究しています。

本インタビューでは、同講座の関係者の皆様にそれぞれのお立場から、「共同研究講座」の特徴や運営、研究教育環境などについてお話を伺います。

インタビュー参加者

-

藤尾慈氏

大阪大学大学院薬学研究科教授、大阪大学大学院薬学研究科先端化粧品科学(マンダム)共同研究講座教授(兼任) -

岡田文裕氏

株式会社マンダムエグゼクティブフェロー -

藤田郁尚氏

株式会社マンダムシニアスペシャリスト、大阪大学大学院薬学研究科先端化粧品科学(マンダム)共同研究講座招へい教授 -

原武史氏

株式会社マンダム先端技術研究所・ライフサイエンス研究グループマネージャー、大阪大学大学院薬学研究科先端化粧品科学(マンダム)共同研究講座招へい准教授 -

鳥山真奈美氏

大阪大学大学院薬学研究科先端化粧品科学(マンダム)共同研究講座特任准教授 -

齋藤香織氏

株式会社マンダム先端技術研究所・ライフサイエンス研究グループ、大阪大学大学院薬学研究科先端化粧品科学(マンダム)共同研究講座特任助教

先端化粧品科学(マンダム)共同研究講座の

はじまりは「面白いことをしよう」から

―まずは「先端化粧品科学(マンダム)共同研究講座(以下、共同研究講座)」の組織構成について教えて下さい。

<藤田>研究講座の体制は、大阪大学の先生とマンダムから出向している研究員、そして大学院生(博士後期3名、博士前期6名)で構成されています。大学院生の中には留学生(中国、ニュージーランド、タイ)もたくさんいます。このほか、招聘の教員と研究員、非常勤の職員等を含めると総勢35名となります。

―共同研究講座を設立するに至った経緯はどのようなものでしたか。

<藤尾>共通の友人のパーティーで、当時のマンダムの西村社長(現会長)の隣にたまたま座ったのがきっかけで知り合いました。その後もマンダムでの講演依頼をいただくなどして交流を深めていく中で、「なにか面白いことをしよう」というお話から共同研究講座の企画が始まりました。当初から具体的なテーマがあったわけではなく、進めながら楽しみながらやろうという感じでしたね。

産学連携で気をつけてきたのは、人と人との繋がりです。片方だけが得をするような不健全な関係にならないよう、自他共栄をベースにしないとうまくいかないと思います。そういうスタイルでお付き合いしているうちに共同研究講座ができました。難しいことは考えずに、何か一緒にやろう、協力しようという想いがお互いにあることが大切だと思います。

<岡田>藤尾先生のご紹介で、堤康央教授(当時、研究科長)に、ナノ粒子の安全性についてマンダム本社で御講演いただきました。 社内から100名以上の社員が参加するという非常に実りの多い講演会になりましたが、その後の情報交換会で弊社の西村会長からの「大阪大学さんと何かできたらいいよね」と言う言葉をきっかけに、藤尾先生から薬学研究科で面白いことをやりませんかと提案があって、検討が始まりました。社内のオーソライズはそれなりに大変でしたが、その後は大阪大学とのコラボということ、それから西村会長も参加している案件ということもあり、トントン拍子に進んでいきました。構想から半年くらいで共同研究講座が始まりましたね。

研究成果と企業をつなぐ

―続いて、実際に研究されている先生方に研究テーマやこれまでの成果、共同研究講座の環境についてお伺いしたいと思います。

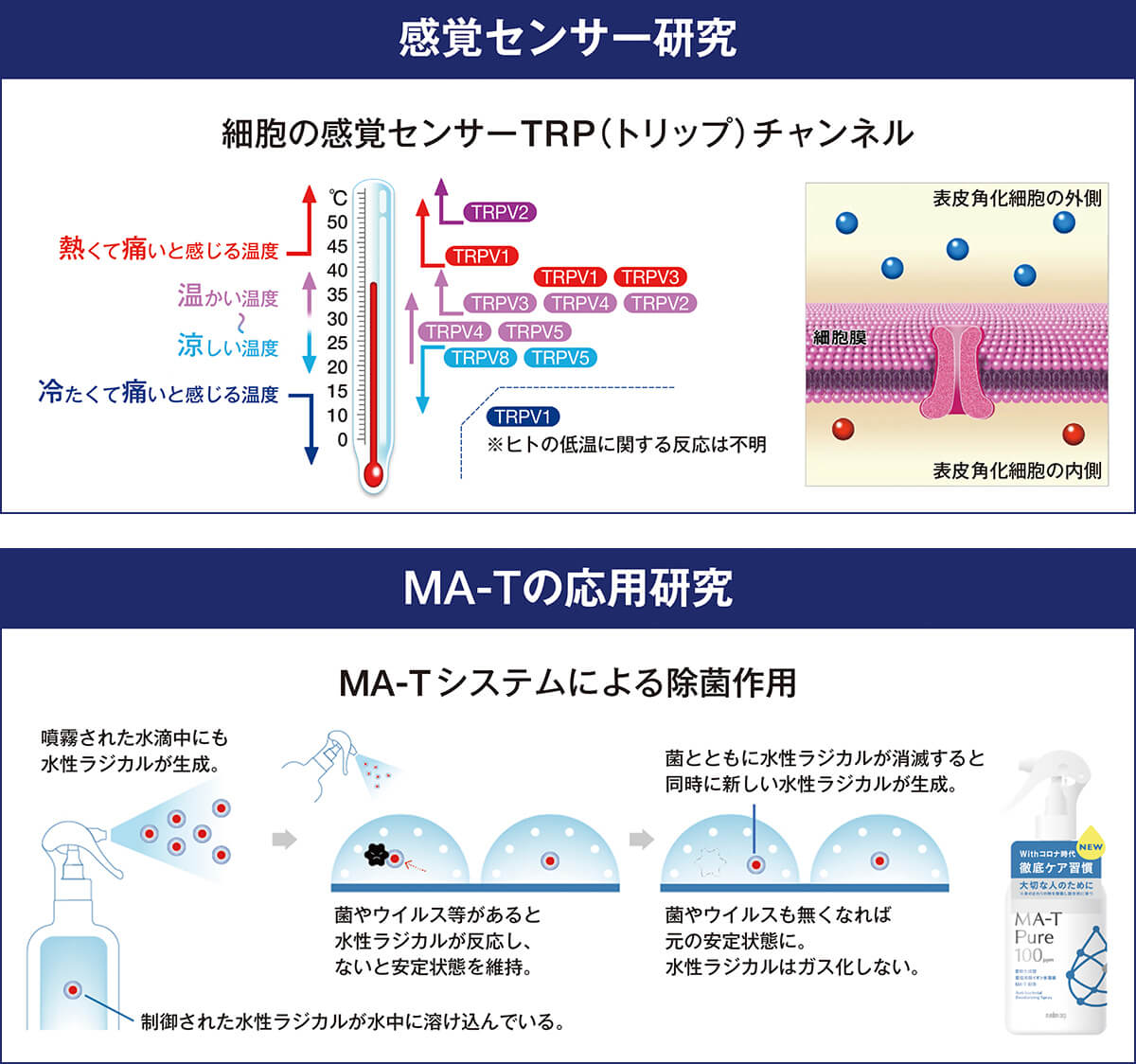

<齋藤>私は、温度センサーであるTRPM4の研究をしています。TRPM4が皮膚角化細胞の炎症性サイトカイン産生を抑制することを見出し、その活性化物質を配合したスキンケアシリーズが2019年に発売されています。またその後の研究で、新たに肌細胞の増殖を促進することを明らかにし、今年に発売された新たなスキンケア製品に採用されました。これらの研究成果は、国際学会や論文で発表させていただいています。共同研究講座には、大学の研究設備の利用や先生方とのディスカッション、学生さんとの情報交換など、研究を推進する環境が整っていると思います。

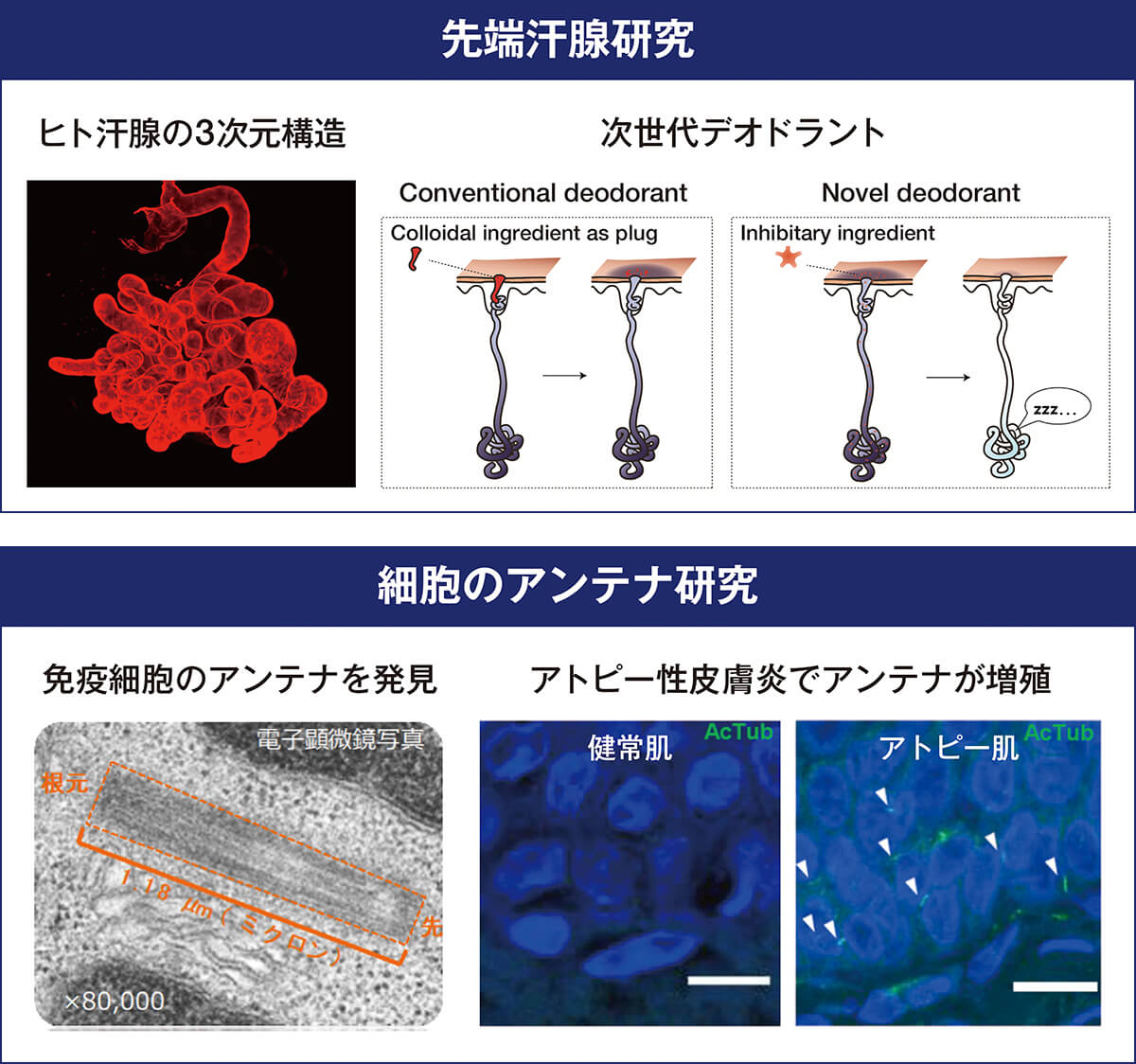

<鳥山>私は、皮膚免疫の研究をしています。特にアトピー性皮膚炎や乾癬で過剰に増加する繊毛に注目し、その機能と炎症の関係を明らかにすることに取り組んでいます。これまでに学生さんと共著で論文 3報を発表し、そのうちの1報は日本細胞生物学会の若手優秀賞に繋がりました。

共同研究講座は研究設備が充実していることに加え、講座の運営方針のおかげでチャレンジングな基礎研究に取り組みやすい環境になっていると思います。実際、その環境から新しい研究テーマが生まれてきています。

<原>私は過剰な汗をコントロールするためのメカニズムを明らかにし、製品開発につなげる研究をしています。マンダムでは汗腺研究に長く取り組んできましたが、その成果を応用した製品が今年発売されました。昨年には国際化粧品学会でポスター賞を受賞できたことも大きな成果です。

また、マンダムの研究員と共同研究講座の招聘准教授を兼務しているので、共同研究講座で得られた基礎研究成果をどのようにして商品開発に応用し社会実装していくかということにも取り組んでいます。共同研究講座とマンダムの架け橋のような業務ですね。

―共同研究講座とマンダムの架け橋の仕事とは具体的にどのようなものでしょうか?

<原>共同研究講座で得られた新しい知見をもとに、化粧品に応用可能な薬剤や素材を会社のメンバーに探索・開発してもらったり、ヒトでの有効性を検証してもらったりしています。さらに製品化グループとのコーディネートといった部分を橋渡しして、最終的に製品として販売するところまでを見届けています。

橋渡しにあたって細かい課題は山積みですが、研究者としては「長年研究してきた成果をなんとか商品に」という想いがあるんです。研究の近くにいるからその想いは理解できるんですね。でも商品開発の現場は現場で言いたいこともあるから、そこをうまく交渉したりコミュニケーションしたりしながらやっていくのが大切だと思っています。

この講座から生まれてくる成果は、マンダム単独では出てこなかったであろうオンリーワンやファーストワンの研究成果です。それを会社に還元して製品化につなげていっているので、会社のメンバーからも新しさへの期待感や理解は得られていると思います。

共同研究講座ならではの研究との向き合い方

―基礎研究は化粧品の世界にとどまらず新しい医薬品につながる可能性も十分秘めている一方で、すぐに社会実装に直結しにくいものでもあると思います。 共同研究講座を運営していくにあたっての研究テーマの設定や考え方について教えて下さい。

<藤田>立ち上げ当初は汗腺の研究などもともとやっていた研究がいくつかあったんですけど、今は新しいテーマを立ち上げる時には大阪大学薬学研究科として面白いかどうかという点を一番重視しています。そこから社会実装するかどうかは途中段階で考えていくことが最近は多いですね。特に原先生、齋藤先生は商品化の経験があるので、その経験を念頭に置きながら動いてくれています。

研究テーマ自体は共同研究講座の研究員であったり、あるいは学生さんとのディスカッションから生まれてきます。そういった研究者ひとりひとりの意思や情熱を大事にしたいと思っています。また、大学院生のテーマに関しては、あまりにも企業色が強くなると企業の利益のために学生を働かせているようなことになってしまうので、そのあたりは非常に気をつけていますね。

ほかには、大阪大学のMA-Tシステムに関するオープンイノベーションの取り組みに参画し、コロナ禍の中でアルコールを含まない独自の除菌剤MA-Tpureを2020年11月に発売させていただくことが出来ました。このMA-Tの取り組みは今も続いており、共同研究講座の一つの研究テーマになっています。

<藤尾>一般に会社では基礎研究ばっかりやっているわけにはいかないけれど、会社からちょっと離れたここで基礎研究にも取り組みながら結果的に会社のためになっているわけです。これは基礎研究が好きな藤田先生によるところが非常に大きいと思いますね。

<岡田>藤尾先生がおっしゃる通りで、 社内で基礎研究をやろうと思ったらすごく難しいんです。共同研究講座では基礎研究を通じてヒントを得て、もう少し先の段階に進めて成功確率を上げていっているので、現在は順調で良い運営をできてるのかなと思っています。

<藤尾>もう一つ、僕が感じていることなんですけど、マンダム会長の西村(元延)さんは科学少年の気持ちを持っている方だと思うんですよ。実際、頻繁に研究発表会に来られていて、鳥山先生の研究のこともよくご存知ですし、すごく楽しみながら聞いてくださっています。共同研究講座というシステムも大切ですが、どういう構成員がいるかが鍵だと思います。

<岡田>会長が本当に興味や意欲を持っていなければ、短期間で成果が出なくてやめてしまうことになっていたと思います。そこを辛抱してくれたという部分は大きいかなと思いますね。

企業側のトップの理解、それから、薬学研究科の先生方が頻繁に企業に来ていただいているといったところはすごく大きいと思います。

遊び心と多様性から生まれる新たな魅力

―共同研究講座のメリットについて教えて下さい。

<藤尾>まず、社会実装を考えながら研究されている研究室があることは、研究室ひいては研究科全体に非常に良い影響を与えます。それから、企業はどうしても国際的な価値観から色々と判断される側面がありますので、そういうところもまた勉強になりますね。

この共同研究講座は、最初からテーマを絞ってスタートしたものではないので、そのあたりは最初からテーマが決まっている共同研究とは異なります。

我々のような遊び心みたいなところから始まる共同研究講座もあって、それによって研究が活性化されているというのはひとつの事例になるのではないでしょうか。

<岡田>社会実装や応用の部分については、ある程度まで研究が進んだ段階でマンダム本社で社会実装の可能性を探ることが比較的容易にできますし、特許の調査も我々のリソースを活用できます。そういったバックアップ体制があるのは共同研究講座の非常に良い部分だと考えています。また、企業の立場からですと、企業・社員・学生・留学生・ポスドク・海外からの招聘教授が集まってワンチームになっている多様性豊かな研究環境は貴重ですね。その多様なチームメンバーを藤田先生が束ねてくれていて、最近は多くの研究成果が出ています。齋藤先生には人材育成や女性活躍推進の部分でも非常にご協力いただいています。

副次的な成果としては、採用面接で学生さんがこの大阪大学の研究講座のことを話してくれるんです。これがあるからマンダムに応募しましたと言っていただくと、すごく嬉しいですね。他にも、この共同研究講座では研究員の皆さんに科研費をはじめとした資金獲得をしていただいているのも特徴的で、このようにいろいろな面で共同研究講座を作った成果が出ています。

<原>マンダムの社会実装や商品開発のための広い視点と、大学の先生たちの深い視点がうまく組み合わされることで、マンダムだけでは気づかなかった新たな検証や成果を生み出すことができている点は共同研究講座ならではだと思います。

<藤田>良いことばかりというわけでもなくて、異なるバックグラウンドを持った人が集まった組織なので、大学のルールと会社のルールが混在していて、それを互いに理解し合う必要があります。でも、そうやって理解しあおうとするからこそ、画一的な組織にいると見えないことが見えてくるんです。そういった何かに気づくきっかけがここにはたくさんあります。

一緒に研究されている学生さんたちにとって、共同研究講座はどの様な場所でしょうか。

<藤田>共同研究講座に所属している大学院生の大半は、化粧品の研究者や技術者になりたいと思っている方々です。今、日本で化粧品の研究者とか技術者になりたいと思ったときにそれを研究できる大学院はなかなかなくて、検索するとこの講座が上位に出てくるんです。

あくまでも大阪大学薬学研究科の研究をするんですが、実際に化粧品の社会実装の現場が見られるというのは、普通の基礎研究だけの場だとなかなか味わえないと思います。このように共同研究講座ならではの部分を楽しんでくれているのかなと思います。一方で、「企業が利益を出すために行う研究」もあって、そこに学生さんの研究テーマを寄せていくのも違うので、アカデミアと企業のバランスは、特に学生教育の中では難しいものだなと感じています。

世界有数の研究所から「世界一の研究所」へ

―最後に、今後この共同研究講座について伝えたいことや目指す未来について教えてください。

<藤尾>共同研究講座と言ってもさまざまな在り方があると思います。我々のように、大学と一緒に創り出していく形の共同研究講座もあるということを産業界の方に知っていただけたらいいですね。油田を掘るための研究じゃなくて、新たな油田を探すための研究をしているとイメージしていただくと、面白さが伝わるかなと思います。

<藤田>この研究環境は化粧品や皮膚研究の領域において世界有数であると思っています。そして、3年以内に世界有数の研究所から「世界一の研究所」にします。いろいろな側面で世界一というのは難しいかもしれませんが、「この分野だったら世界一」「あるテーマを研究したい若手研究者が世界中からここに集まってくる」といった研究所にできたらいいなと考えています。

<岡田>企業と大学の共同研究講座はたくさんあるんですが、成果に結びつくまで我慢できずに4~5年でやめてしまうということも多々あります。我々も4~5年目で商品は生み出したんですけど、そのあとも研究を積み重ねていくことが大事なので、企業も大学も互いにフォローし合って8年目、9年目、10年目と続けていくというのがシステムとしては重要です。よく同業の方から「どうやって共同研究講座を運営しているんですか」と聞かれるんですが、「企業のことも理解しながらうまく運営してくれる大学側の人」「大学のことを理解している企業側の経営層の人」が必要だと思います。マンダムの経営層のメンバーを頻繁にこの講座に呼んだり、逆にこの講座や薬学研究科の方に企業へ来ていただいたりして、双方が努力し合っている部分も重要です。

さらに僕が特に思うのはキーパーソンの重要性で、ここで言うと藤田先生がキーパーソンですね。学生指導や論文指導、そして企業の研究テーマとの橋渡しができる能力がないと、企業と大学の双方のメリットが生まれないことになります。ここを担うことができる人物に任せることが肝だと思います。

―ありがとうございます!本インタビューを通して、「先端化粧品科学(マンダム)共同研究講座」の魅力と可能性を感じました。異なるバックグラウンドを持つ人々が集まり、互いに理解し合いながら研究に取り組むことで、新たな発見や価値が生まれていることが共同研究講座の強みと言えますね。

世界一の研究所として発展し、化粧品や皮膚研究の領域をリードしていくことを期待しています!

- こちらのインタビューのパンフレット(PDF 1.1MB)はこちら